新冠疫情爆發后,基于間充質干細胞治療新冠的研究取得不少可喜進展,表明其在治療新冠肺炎方面有著積極作用。繼2021年全國兩會上,人民代表為干細胞發聲后,4月9日我國正式發布了首個《間充質干細胞治療新型冠狀病毒肺炎專家共識》。而就在近日,北京市衛健委正式印發了《首都衛生發展科研專項2022年申請指南》,鼓勵開展干細胞治療的相關研究,并給予市財政專項經費資助。一系列舉措讓干細胞療法走入越來越多人的視野,那么間充質干細胞治療是何時興起的呢?成都錦欣博悅生物科技有限公司帶你了解:干細胞療法的起源與發展。

相關資料顯示,關于干細胞療法的研究始于20世紀60年代——1963年,加拿大科學家Ernest A. McCulloch 與 James E. Till首次證明了血液中干細胞的存在,發現造血干細胞可以分化成多種細胞。而關于間充質干細胞療法的記載,需要追溯到1976年,Freidenstein等人首次發現骨髓里有一群非造血的骨髓基質細胞,呈克隆性貼壁生長,形態和成纖維細胞相似,且具有多能性,可以分化為中胚層組織,如肌肉、肌腱、韌帶及脂肪組織等。1988年,Freidenstein將其命名為“脊髓基質干細胞”。1992年,美國生物學家Arnold Caplan教授進一步把這類細胞命名為“間充質干細胞”。1995年, Arnold Caplan教授從惡性血液病患者骨髓分離培養出貼壁的基質細胞,輸注到患者體內,觀察臨床效果并驗證其安全性。這是間充質干細胞第一次被用于治療人類疾病,開辟了臨床治療先例。

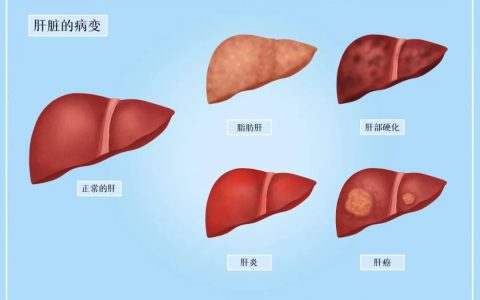

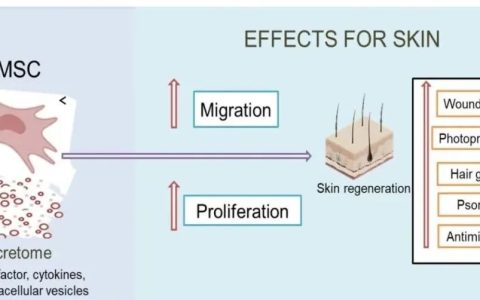

隨后,基于干細胞療法治療疾病的臨床研究愈來愈多,涉及面也愈發廣泛,如肝硬化、腦癱、帕金森癥、克羅恩病、阿爾茲海默癥、小兒自閉癥、糖尿病、系統性紅斑狼瘡、風濕性/類風濕性關節炎、急性心肌梗死、移植物抗宿主病等,收獲的成果也愈發豐碩。

2009年12月,由Arnold Caplan教授成立的全球第一家間充質干細胞公司Osiris Therapeutics公司開發的一款間充質干細胞注射液(Prochymal)在加拿大有條件獲批,作為藥品上市,用于兒童移植物抗宿主病(GVHD)的治療,進一步推動了以干細胞治療為核心的再生醫學的發展。目前,全球已有十余種干細胞產品獲批上市,用于治療心血管病、移植物抗宿主病、克羅恩病等。

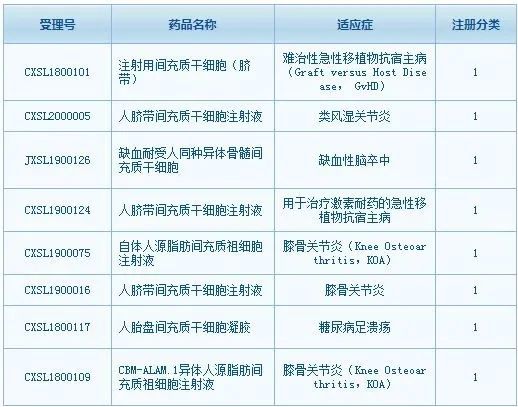

我國也十分重視干細胞領域的研究與運用,相繼出臺多項政策扶持,且已有多個間充質干細胞新藥申請獲批。雖然很多研究都還處于臨床I、II 期,但成都錦欣博悅相信干細胞療法未來可期,總有一天能攻破各項疑難雜癥,為人民的健康謀福祉。

而這些欣喜的結果也讓間充質干細胞的儲存受到重視,成都錦欣博悅生物科技有限公司作為一家以干細胞與再生醫學技術服務和產品研發為核心的高新技術企業,始終圍繞“留存健康之源、守護生命之美”的企業理念,開展臍帶間充質干細胞、胎盤干細胞、新生兒免疫細胞、成人免疫細胞等多個種類的細胞儲存服務,為廣大市民提供專業、安全、可靠的干細胞存儲平臺,推進干細胞產業向好發展。

編輯:小果果,轉載請注明出處:http://www.448371.com/cells/gxb/5983.html

免責聲明:本站所轉載文章來源于其他平臺,主要目的在于分享行業相關知識,傳遞當前最新資訊。圖片、文章版權均屬于原作者所有,如有侵權,請及時告知,我們會在24小時內刪除相關信息。

說明:本站所發布的案例均摘錄于文獻,僅用于科普干細胞與再生醫學相關知識,不作為醫療建議。

微信掃一掃

微信掃一掃  支付寶掃一掃

支付寶掃一掃