牛津大學教授Russell Foster曾在TED的演講中提到,人的一生中有36%的時間在睡覺。如果有幸活到90歲,那么你將有完完整整的32年時間是在睡夢中度過的。然而比起過去,我們正在越睡越少。

最新調查顯示,當下我國超3億人存在睡眠障礙,其中超3/4的人晚11點以后入睡,近1/3的人熬到凌晨1點以后才能入睡。

失眠帶來的危害

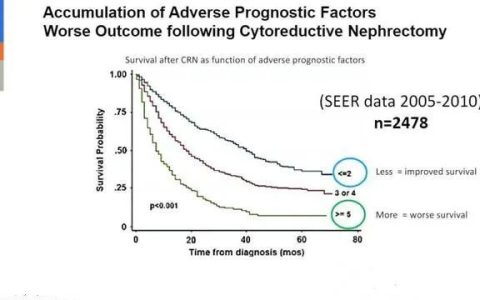

增加身體各系統患病風險

研究表明,長期失眠導致心境障礙發病的危險性是普通人群的4倍,而心境障礙患者中98%患者伴有失眠,同時,睡眠障礙也與軀體疾病密切相關。長期睡眠障礙還是導致慢性疲勞綜合癥、高血壓病、冠心病、動脈粥樣硬化、糖尿病、腦血管病的重要原因之一。

睡眠不足,傷害大腦。神經科學期刊上發表的論文指出,長期被剝奪睡眠,會讓老鼠腦細胞萎縮,導致25%的腦細胞凋亡。失眠會對大腦產生無法逆轉的傷害。

長期睡眠不足或致免疫系統崩盤

來自德國圖賓根大學的Stoyan Dimitrov博士和他的團隊通過研究發現,長期睡眠不足會影響正常免疫功能,甚至導致免疫系統崩盤。

通過實驗志愿者的血液標本檢測,研究人員發現,幾個小時的睡眠損失就會顯著降低T細胞的工作效率。而正常睡眠者的免疫細胞T細胞與需要清除的目標結合得最好,并隨著睡眠的深入,免疫效力也越高,并在早上6點時達到最高值。睡眠可以產生各種細胞因子促進T細胞的活化,并提高T細胞受體的多樣性,增強人體的免疫防御機制。

還有研究發現,無論哪種形式的睡眠障礙都會激活炎癥信號通路,帶來第二天的輕微炎癥反應,所以熬夜以后為什么會冒痘痘呢?大家需要警惕哦。

造成心理和精神疾病

美國國立精神衛生研究所發現,睡眠障礙是幾乎每種精神疾病的潛在癥狀,當一個人患有精神類疾病時,失眠的可能性也會較高。在某種程度上,睡眠質量可以成為心理健康的晴雨表,據估計,有將近一半的失眠患者伴有精神疾病,最常見如焦慮、抑郁等。一項研究發現,失眠的人患嚴重抑郁癥的可能性高6倍,這是一個重大的自殺危險因素——一個密歇根大學的一項研究發現,失眠和自殺之間存在很強的相關性。解決失眠問題非常重要。

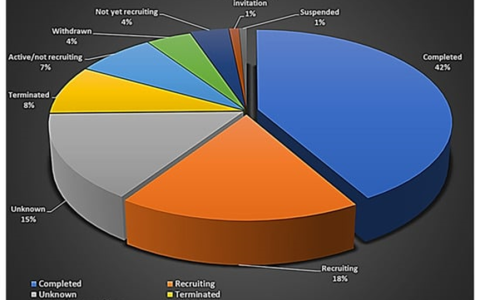

常規治療方案難以根治

目前臨床上針對慢性失眠癥、頑固性失眠的治療主要包括藥物與非藥物治療方法。

傳統鎮靜催眠藥物治療失眠癥雖然對部分患者療效好、見效快,但藥物不良反應明顯,有強烈的依賴性,并且只能階段緩解,無法根治。

非藥物治療包括認知行為治療(即心理治療)、自我睡眠控制法以及中醫非藥物治療等,但治療過程復雜,花費時間長,患者難以按要求約束和執行,而療效也不是很確切。?

尋找慢性失眠的簡單有效的治療方法是廣大神經精神科甚至心理科醫師努力探索的目標,也是失眠患者翹首期盼的愿景。

干細胞或成失眠患者的“救星”

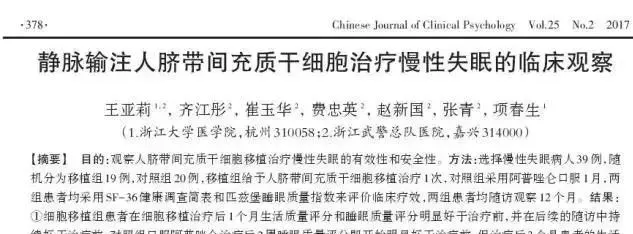

2017年,發表在《中國臨床心理學》雜志的一項臨床觀察成果顯示,靜脈輸注臍帶間充質干細胞可長期改善慢性失眠患者的睡眠質量。

2014年3月至2015年3月,合作醫院的醫生挑選了經過中醫藥物、認知行為等方法治療效果不佳的39位慢性失眠患者進行臨床觀察研究。

這些患者均入睡困難,睡眠質量下降,總睡眠時間不到6小時。其中19位接受臍帶間充質干細胞的治療,另外20位年齡、病情嚴重程度相似的對照組患者則服用安眠藥物。

研究人員為細胞組輸注了臍帶間充質干細胞,除少部分患者輸注后當天晚上出現興奮、睡眠不良的癥狀,2到3天后自然緩解外,沒有其他任何不良反應,而對照組患者則按照體重連續服用一個月的安眠藥物。

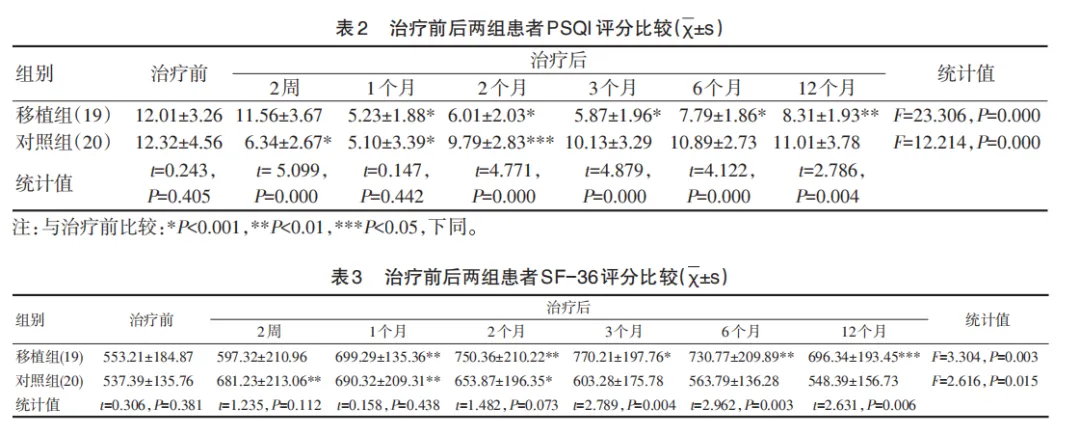

隨后,研究人員觀察了兩組患者治療前和治療后一年內的睡眠質量評分。

他們發現,細胞組患者經一次細胞治療后1個月的睡眠改善作用同口服藥物相當;治療后2個月,細胞組的睡眠質量評分明顯好于對照組,并持續到隨訪結束(12個月)。而口服藥物的對照組的睡眠質量評分在治療3個月后下降到治療前的水平。

以上結果表明,臍帶間充質干細胞靜脈輸注治療慢性失眠1個月起效,且一次治療作用可持續達1年之久,能顯著改善患者的睡眠質量。

干細胞治療失眠的作用機理

慢性失眠患者存在大腦皮層神經元細胞的退化、變性、凋亡等損傷,作為目前臨床研究最廣泛的醫療技術,間充質干細胞具備組織修復和免疫調節等方面的作用。通過靜脈輸注,其分泌的大量神經營養因子在改善神經遞質環境、維護神經細胞組織的完整性的同時,可以上調患者的Treg細胞,完成對損傷細胞的修復與補充,最終改善長期失眠導致的神經衰弱等癥狀。干細胞的免疫調節作用可以幫助降低患者體內因失眠引起的免疫細胞及炎性因子的增多,起到明顯的抗炎和調節免疫作用。

非藥物治療慢性失眠往往治療繁瑣,耗時漫長,而且療效不定,患者又很難堅持。

編輯:小果果,轉載請注明出處:http://www.448371.com/cells/gxb/39842.html

免責聲明:本站所轉載文章來源于其他平臺,主要目的在于分享行業相關知識,傳遞當前最新資訊。圖片、文章版權均屬于原作者所有,如有侵權,請及時告知,我們會在24小時內刪除相關信息。

說明:本站所發布的案例均摘錄于文獻,僅用于科普干細胞與再生醫學相關知識,不作為醫療建議。

微信掃一掃

微信掃一掃  支付寶掃一掃

支付寶掃一掃