癌性疼痛是當身體部位傳遞修復或調整的需求至神經中樞時所引發的感覺,這種疼痛是晚期癌癥患者遭受的主要痛苦之一。據統計,在遭受疼痛的患者群體中,有50%到80%的疼痛并未得到有效的緩解。

癌性疼痛的成因大致可分為三個層次:首先是腫瘤直接導致的疼痛,這種情況占到了88%;其次是癌癥治療過程中產生的疼痛,占11%;第三是腫瘤間接引發的疼痛,占比約為1%。然而,在臨床實踐中,也有少數腫瘤患者出現與腫瘤本身無關的疼痛,例如肺癌患者可能因為同時患有椎間盤突出癥而感到腰腿痛。因此,對于癌癥患者的疼痛原因,必須進行準確的診斷。

腫瘤治療中引起的疼痛是癌癥治療的常見并發癥。如放射性神經炎、口腔炎、皮膚炎,放射性骨壞死。放療、化療后可出現帶狀皰疹產生疼痛。化療藥物滲漏出血管外引起組織壞死,化療引起的栓塞性靜脈炎,中毒性周圍神經炎(長春堿)乳腺癌根治術中損傷腋淋巴系統,可引起手臂腫脹疼痛。手術后切口瘢痕、神經損傷、幻肢痛。

腫瘤間接引起的疼痛,如衰竭患者的壓瘡,機體免疫力低下均可引起局部感染而產生疼痛。另外,前列腺、肺、乳腺、甲狀腺癌等出現骨轉移而引起劇烈的疼痛。

越南河內國立大學的臨床科研人員在醫學期刊《Respir Med Case Rep》上發表了題為《A case of response to combination treatment with autologous immunotherapy and bevacizumab in advanced non-small cell lung cancer》(自體免疫療法聯合貝伐單抗治療晚期非小細胞肺癌一例)的臨床報告。

2019年5月,一名60歲男性被診斷為非小細胞肺癌。由于病灶較大且侵犯縱隔,無法進行手術。

2019年6月至2019年12月,患者接受一線治療(卡鉑+紫杉醇+放療)后,獲得了部分緩解,臨床癥狀及指標改善。

2020年5月,患者的病情發生進展,隨后接受4個周期的培美曲塞、卡鉑、帕博利珠單抗進行二線治療。然而,他的病情并沒有穩定,

2020年9月的PET/CT掃描顯示原發腫瘤增至26×35mm(SUVmax:22.6)。此外,還出現右鎖骨上淋巴結、前縱隔和氣管側的淋巴結以及兩側肺門中的幾個淋巴結等新表現。

由于疾病進展且多線治無效,2020年10月,患者開始接受免疫細胞治療,共接受了6個療程的NK(自然殺傷) 細胞治療,持續 4.5 個月。

每3周輸注一次NK細胞,輸注6次。與化療聯合治療期間,他經歷了干咳和左胸疼痛。包括血液學和血液生化在內的臨床輔助檢查結果正常,但白細胞除外(2.81 g/L,低于正常值)。

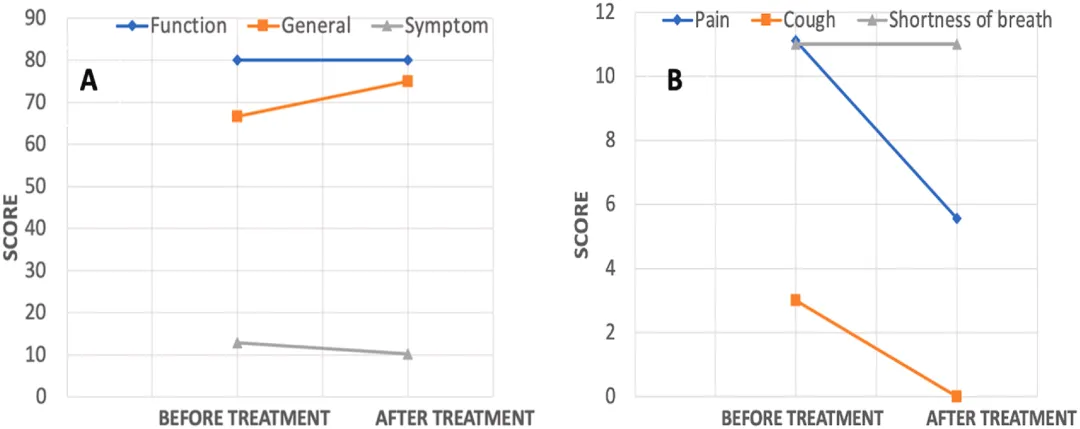

圖:NK細胞治療前后患者的生活質量評估

圖:NK細胞治療前后患者的生活質量評估聯合NK細胞治療4.5個月后,干咳、胸痛癥狀消失,患者飲食情況改善,生活質量也明顯改善。

同時,治療期間未觀察到明顯的副作用,肝腎功能評估在正常范圍內。

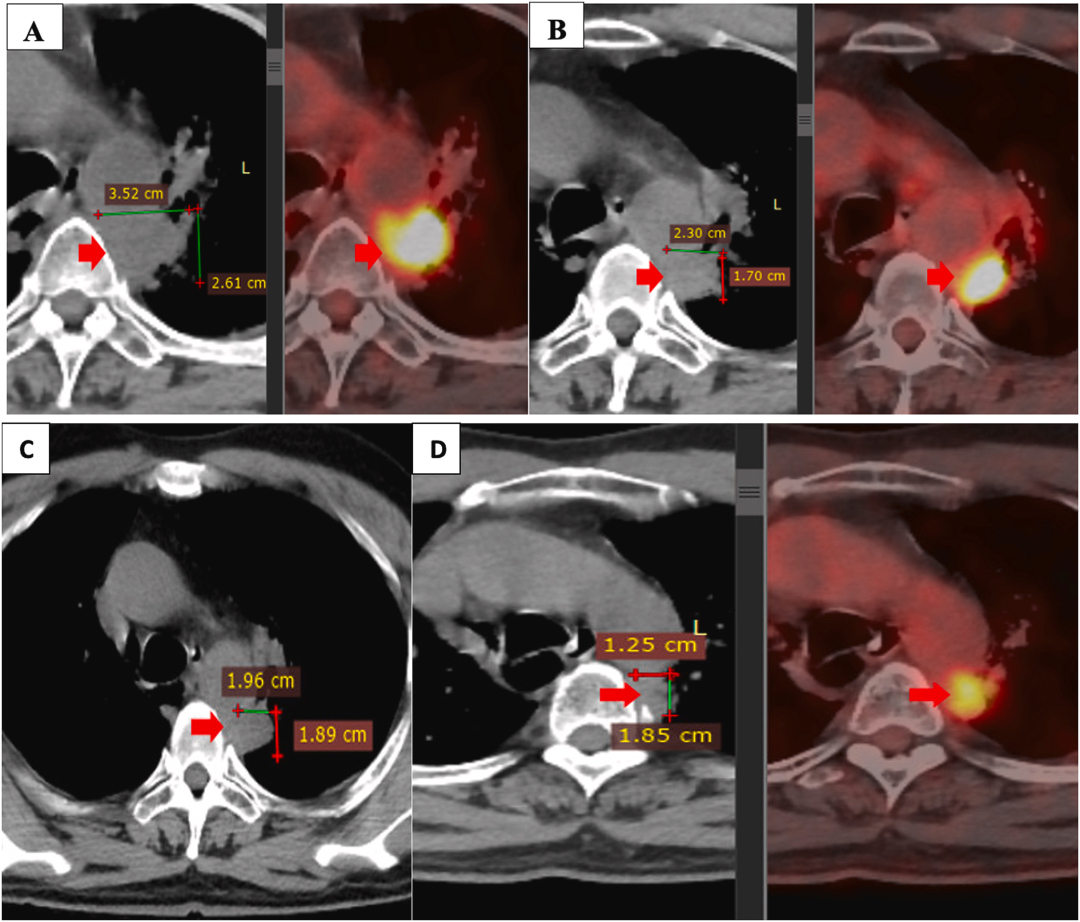

圖:NK細胞聯合治療后原發腫瘤的大小不斷縮小

圖:NK細胞聯合治療后原發腫瘤的大小不斷縮小2021年3月和2021年9月的PET/CT掃描顯示,該腫瘤大小在6個月內縮小了近一半。此外,兩側縱隔淋巴結和鎖骨上淋巴結消失。

NK細胞作為抗擊癌癥的強大武器,具備識別并區分自身與外來物質的能力。它們能夠監測到壓力細胞釋放的危險信號,并迅速消滅腫瘤細胞,這使得NK細胞成為免疫治療癌癥時的理想目標。鑒于此,加強研究,以便更準確和高效地運用免疫系統中包括NK細胞在內的力量,對抗癌癥,顯得尤為重要。

編輯:小果果,轉載請注明出處:http://www.448371.com/cells/myxb/40835.html

免責聲明:本站所轉載文章來源于其他平臺,主要目的在于分享行業相關知識,傳遞當前最新資訊。圖片、文章版權均屬于原作者所有,如有侵權,請及時告知,我們會在24小時內刪除相關信息。

說明:本站所發布的案例均摘錄于文獻,僅用于科普干細胞與再生醫學相關知識,不作為醫療建議。

微信掃一掃

微信掃一掃  支付寶掃一掃

支付寶掃一掃